在人人都爱“好东西”的当下,社会工作者更要敢于推出“好产品”

这个快速变化的时代,社会工作正面临着前所未有的挑战与机遇。日前,一场以社会工作的产品思维为主题的研讨会由上海市社会工作研究会推动举办。众多以社会工作为志业、关心社会工作领域发展的专业人士齐聚一堂,

这个快速变化的时代,社会工作正面临着前所未有的挑战与机遇。

日前,一场以“社会工作的产品思维”为主题的研讨会由上海市社会工作研究会推动举办。众多以社会工作为志业、关心社会工作领域发展的专业人士齐聚一堂,共同探讨如果更多“社会工作者”“公益人”多一点“产品人”思维,将给社会工作发挥更大影响力带去哪些积极的新变化、新可能。

用产品思维

拓宽社会工作的边界

近年来,很多上海市民感到家门口有了不少焕然一新的暖心之处,微景观、美好街角、温馨精致的小店以及一些好看的城市家具,纷纷出现在公共空间、公共道路。不仅街道、社区组织的邻里活动愈发丰富多彩、亲和有趣,从活动物料的“品相”到场地环境的布置都生动了不少。这背后少不了专业设计力量的加盟与注入,也体现出基层社会工作者的工作方式、工作理念正在悄然地发生深刻的变化。

两年多前,资深社区工作者、上海市社会工作研究会副会长闫加伟受聘担任上海马利画材股份有限公司总经理。百年国货老字号马利欲在巨大商业变革中争取先机,必然要拥抱对情感需求、多元诉求更敏感的社会创新领域。闫加伟则在投身商业实战后,收获了审视社会工作的新视角。“为何清华美院毕业生做的孤独症项目能火遍全国,深耕多年的社工却影响力有限?”当闫加伟在此番研讨会的开场抛出这个问题,瞬间点燃了现场的气氛。

致力于打造上海首个盲盒主题创意艺术社区的普陀桃浦桃蔓里,开启首届社区涂鸦大赛,传递艺术与社区融合的理念。图为在沪生活十多年的澳大利亚艺术家雪峰(Greg)在活动现场示范涂鸦创作。 解放日报资料图片

春江水暖鸭先知。天天与市民、居民的“急盼愁”打交道,大部分社会工作者深谙如今的“竞争”越来越激烈,愈发不容懈怠。倒不是有人来抢自己的工作,而是市民、居民会用脚投票,更青睐那些能创新、有干劲的社区新生力量。

在社区治理、社区营造领域,社会工作面临着来自设计师、规划师、园艺师、公共艺术家、高校师生等跨界人群的竞争。在上海,同济大学刘悦来教授的社区花园体系走向全国,而社工的相关项目却难以获得同等的影响力。“这清晰地表明,社会工作必须突破固有模式,勤于推动不同生命个体之间的连接,提升社会工作在社会和市场层面的影响力。”闫加伟说。

在马利的品牌运营实战经历则让闫加伟愈发深信,社会工作也需要多一些“产品思维”,以拓宽社会工作的领域和触达面。“我们所身处的社会正在全方位地进入‘第五消费时代’。在这一趋势下,单身经济、情绪消费、悦己经济兴起,如‘LABUBU’火爆,这也为社会工作与产品思维融合创造了机遇。”

如何借时势之力,寻求社会工作影响力的突破?闫加伟建议社会工作者可以结合“产品思维”,助力社会工作在以下三个方向破局——

当前,“疗愈经济”发展迅速。不仅上海已发展出相关主题的展会、博览会,艺术疗愈、绘画治疗等也成为众多专业人士青睐有加的创新、创业领域。社会工作可以在其中挖掘更多可能性,将已经被证实有效的专业知识与疗愈手段结合,为市民、居民甚至是消费者提供更具专业性和针对性的服务。

而今,城市里各种有特色且赏心悦目的空间设计越来越多。在设计服务空间、营造空间氛围时,社会工作者可以在设计中融入专业理念,打造出更具特色的服务空间和公共服务产品,使其更符合当下人的情感需求和社会需求。

在打造社会参与项目方面,也可以挖掘将项目产品化的可能。使项目产品化有助于社会工作提升影响力、增强价值感。

上海市民文化节期间,千余场活动在商圈、街区、社区、公园、广场、水岸、绿地展开。图为全国乡村阅读推广人吴斌荣受邀为孩子们讲述以国家级非遗技艺宝山罗店划龙船为蓝本的原创绘本,令古老的非遗技艺亲近童心、焕发传承之美。 解放日报资料图片

提升产品疗愈力

是社会工作者的强项

近来,马利的产品经理团队开始与社会工作者合作,将社工们在专业实操中产生的新想法、洞察的新需求转化为实际产品。类似的双向奔赴的故事,也发生在社工专业毕业生一朵的身上。

数年前,从社工专业毕业的一朵未能直接投身于社会工作,而是一头扎进了产品设计领域。如今的她“得益于社会工作专业的启蒙和滋养”,已经走出了一条以“提升产品疗愈力”为志业的创新之路。

一朵受邀讲述了从社工专业毕业生到千万级爆品创始人的心路历程。透过她的分享,与会者看到,我国人均GDP突破一万美元后,人们普遍地从物质匮乏时代进入新阶段,物质极大丰富,信息获取便捷,愈发重视内心需求,疗愈概念兴起。产品不再仅仅是功能性的物品,还成为连接人心、满足情感需要、诠释个性化生活方式的媒介。

如今,连咖啡馆、美容院、花店、书店、健身场所都在讲疗愈,反映的正是时代对“用心做产品”的呼唤。而要真正做到“用心”,必须与目标用户共鸣,洞察用户细微的情感需求、行为模式和生活方式。

基于对时代需求的深刻理解,一朵设计了“胖墩墩”鬼马少女首饰盒,将首饰盒拟人化,赋予其情绪价值,打破了传统家居产品的空间范式。在设计过程中,她将目标用户聚焦为25—35岁的一、二线城市女性。经市场调研发现,这个群体的消费行为特点鲜明、具有圈层效应,愿意为情绪价值买单。因此,“胖墩墩”首饰盒不仅在造型上可爱有趣,像2022年北京冬季奥运会的吉祥物“冰墩墩”一样颇具亲和感,还通过融合流线型和叉腰造型设计被赋予了生命力。

该产品在精心设计功能分区之余,全方位整合了用户整理、展示、装饰、收纳的需求。同时,从用户视角出发,把收纳行为转化为对精致生活、消费品质和仪式感的追求。上市后,“胖墩墩”斩获了亮眼的市场成绩,月销量一度突破1.3万单。“这一成绩证实了设计理念的可行性,让我对研发具有疗愈力的产品更有信心了。”一朵分享道。

类似的设计理念也出现在了“跨界斜杠青年”周凯亮的分享中。周凯亮原是一位急诊医师,投身自媒体和互联网产品创业后,他已参与多个公益性志愿服务项目的研发。当意识到睡眠在人的一生中占据约30%的时间、对儿童的身心成长至关重要时,他结合产品思维开发了“睡眠地图”,帮助很多孩子找到了适合的入睡路径,让他们带着快乐、温暖和安全感进入梦乡。

无论是“胖墩墩”还是“睡眠地图”,都很在意为用户带去温馨、治愈的体验,在精研用户需求、不断打磨设计细节后,获得了较好的市场反响。这两个案例体现了提升产品疗愈力是社会工作者的强项,社会工作者不应妄自菲薄。

从社工专业毕业的一朵走出了一条以“提升产品疗愈力”为志业的创新之路。她设计的“胖墩墩”将首饰盒拟人化,赋予其情绪价值,打破了传统家居产品的空间范式。

产品思维助力社会设计

完成破壁试验

“当地政府说‘拆掉所有露天摊档’,我们却用设计让摊档数量增加30%!”提起亲身经历过的这场“破壁试验”,上海大学上海美术学院副教授黄祎华的自豪感溢于言表。

事出有因。在香港,2011年花园街排档发生火情后,当地政府对地摊经营进行规范,如要求摊档整改清拆、使用防火材料、设立下水管道和独立电表箱等。在此背景下,黄祎华所在的研究团队参与设计了新型摊档。

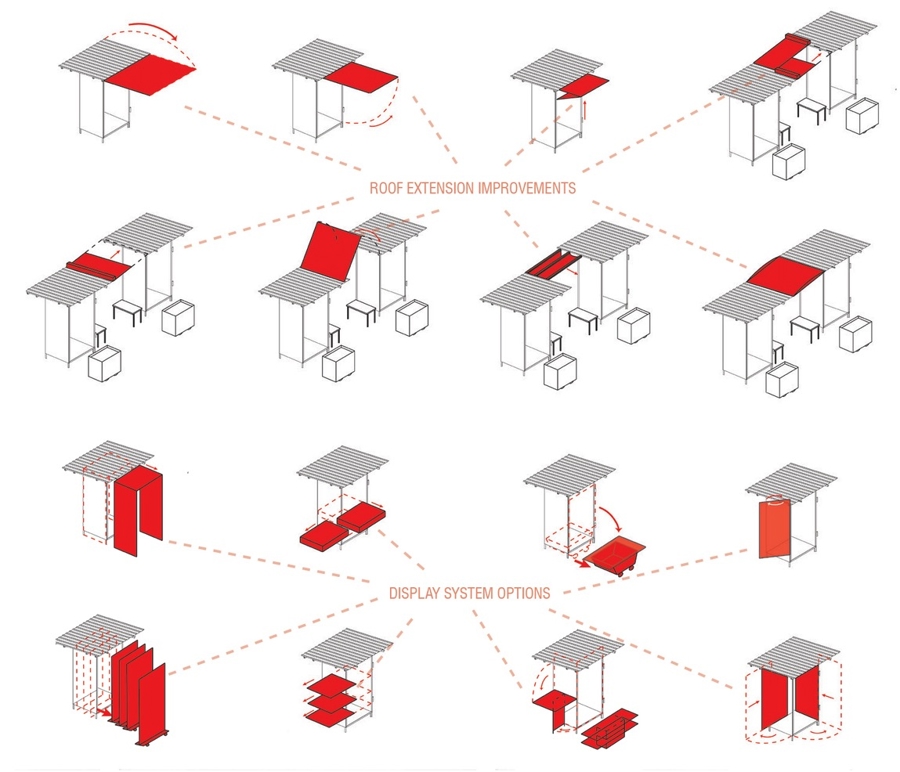

“摊档不仅是商业经营场所,更是邻里之间沟通交流的空间,承载着社区交往的功能,形成了非正式却不可或缺的社交网络。”基于这一认知,团队选择采用防火且加厚的铝板材料,解决摊档的安全问题;通过精细化设计,如设置可延展的顶部,既满足遮阳避雨需求,又拓展了经营空间,使实际使用面积可延展至原来的4倍;通过细节设计,实现摊档之间相互连接,形成类似步行街的效果,增强了摊档所在街道的连续性,商业氛围愈发亲和、有人情味。

除此之外,设计者充分考虑了不同商家的需求,针对摊档的用水、用电差异作针对性设计;采用可视化方式公示设计方案,如制作图纸、模型等,使摊主和公众都可以更直观地了解设计方案、理解设计方案、提出完善方案的建议。

由于注重与公众沟通,不仅降低了设计团队与不同人群沟通设计方案的难度,也体现了自下而上、扎根实际的设计理念。“在糅合社会设计与产品思维的过程中,理解用户和利益相关者的关系至关重要。”黄祎华的心得引发了众多与会者的共鸣。

而今,黄祎华将上述理念应用到数字产品设计领域,同样获得了不错的效果。在他看来,社会设计的本质是在约束条件下创造增量价值。“当政策规范、商业需求与人文关怀形成合力,设计便不再是冰冷的解决方案,而是连接多元诉求的桥梁。这种平衡智慧,或许正是社会工作创新的关键所在。”黄祎华补充道。

“摊档不仅是商业经营场所,更是邻里之间沟通交流的空间,承载着社区交往的功能,形成了非正式却不可或缺的社交网络。”基于这一认知,设计团队通过精细化设计,如设置可延展的顶部,既满足遮阳避雨需求,又拓展了经营空间,使实际使用面积可延展至原来的4倍。

上海市社会工作研究会副会长、上海大学社会学院党委书记杨锃教授在总结时高度评价了几位主讲人的分享,并指出:“在学科交叉融合与AI技术发展的背景下,社会工作者需主动融合设计、医疗、文创等多领域知识,通过创新产品与服务提升社会影响力,通过知识交叉与场景创新实现价值可视化。”

他结合自身参与社区治理的实践经验,提出要充分发挥不同团队之间的跨界整合效应,协同应对社区需求,自下而上地推动社会创新,同时呼吁从业者以“海绵精神”吸收跨学科知识与技能,将社会工作转化为社会创意与策划的核心力量。

原标题:《在人人都爱“好东西”的当下,社会工作者更要敢于推出“好产品”》

栏目主编:龚丹韵

本文作者:解放日报 柳森

https://export.shobserver.com/baijiahao/html/943641.html