大爱无声处,热血自难凉——陶斯亮的慈善公益长歌

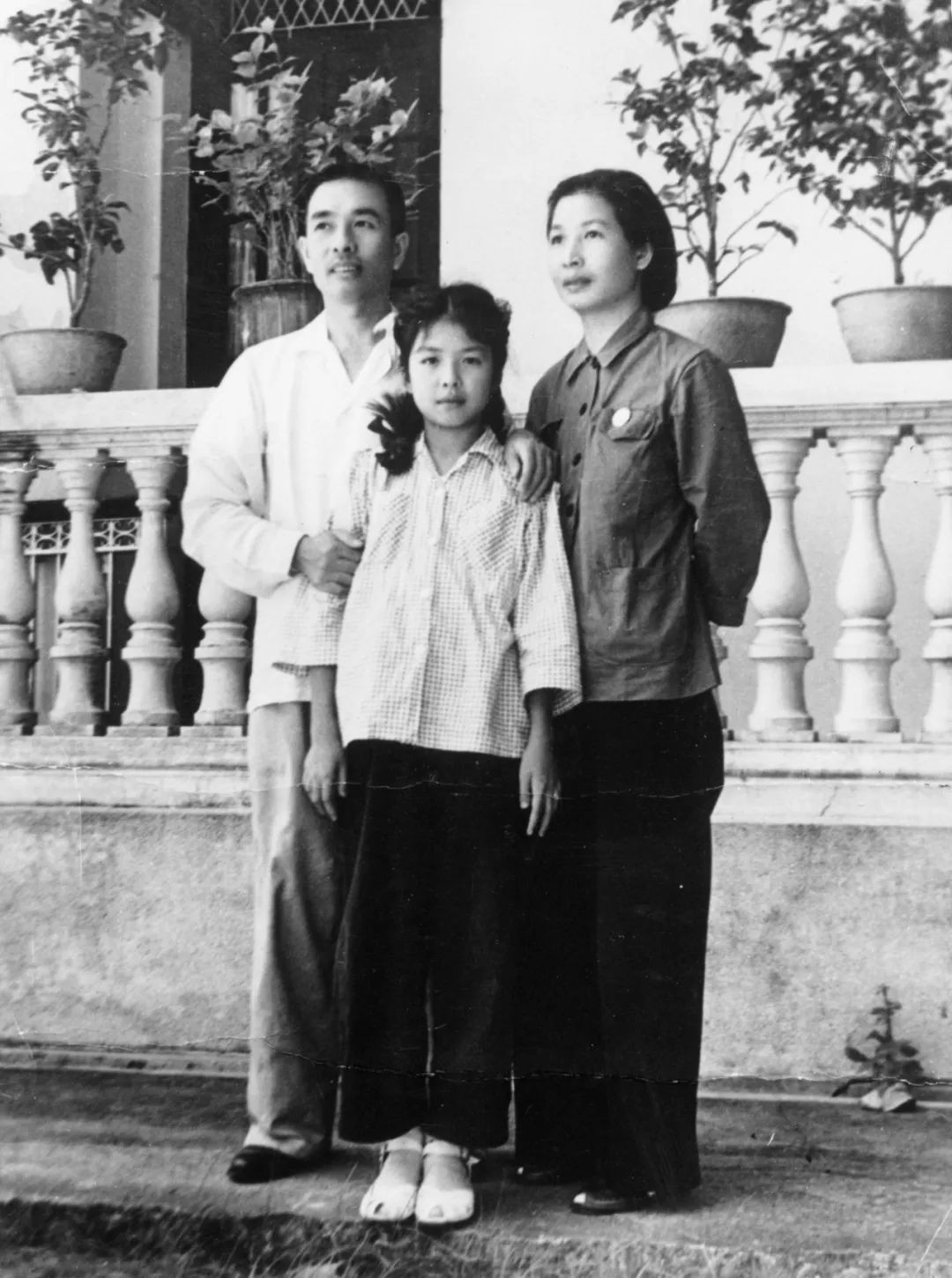

1954年,陶铸、曾志、陶斯亮于家门口陶斯亮的父母陶铸与曾志,都是家喻户晓的无产阶级革命家,坚定的共产主义战士。父亲陶铸的《松树的风格》和母亲曾志的《一个革命的幸存者》,如同璀璨星辰,照亮了一代又一代

1954年,陶铸、曾志、陶斯亮于家门口

陶斯亮的父母陶铸与曾志,都是家喻户晓的无产阶级革命家,坚定的共产主义战士。父亲陶铸的《松树的风格》和母亲曾志的《一个革命的幸存者》,如同璀璨星辰,照亮了一代又一代人的心灵。

陶斯亮,作为革命辈后代,其生命不仅承载着血脉的延续,更浸润着精神的传承。父母对于她,既是生命的赐予者,亦是信仰的引路人。在革命家庭的熏陶下,她从小就领悟到信仰绝非抽象的概念,而是融入血液的使命;服务人民不是空洞的口号,而是躬身实践的担当。她将父辈的理想淬炼为行动的火焰,以赤子之心守护民生冷暖。三十载春秋,她以公益为笔,以奉献为墨,书写着“不忘初心”的时代画卷。用生命的光与热,照亮温暖了千万个需要帮助的人。

革命家庭的熏陶传承

1941年,陶斯亮出生在革命圣地延安。她的出生就伴随着革命者的牺牲精神——母亲曾志在怀孕七个月时因执行公务坠马,却奇迹般保住了胎儿;出生时又遭遇难产,母女二人险些丧命。1945年,父母奉命南下开辟新的抗日游击区,年仅4岁的陶斯亮被留在延安保育院,托付给身有残疾的老红军杨顺清照顾。临别时,曾志对杨顺清说:“我们把孩子托付给你,如果我们回不来,这孩子就全靠你了。”这句话深深烙印在陶斯亮心中,让她从小就懂得什么是责任与承诺。

在战火纷飞的年代,杨顺清带着5岁的陶斯亮,辗转从延安到东北寻找父母。这位老红军生活简朴,却把节省下来的每一分钱都给陶斯亮买零食;他教导陶斯亮做人要宽容谦和,这些言传身教塑造了她温和而坚韧的性格。

陶斯亮后来回忆说:“杨叔叔和千千万万的革命者一样,都有着同样的崇高信仰,活着是为了别人的幸福,让普天之下的穷苦人都能过上好日子。”父亲陶铸曾教导她:“没有崇高的社会主义理想的人是可悲的,你一定要做一个有崇高社会主义理想的人!”这种革命家庭的教育,为陶斯亮日后投身公益事业埋下了精神的火种。

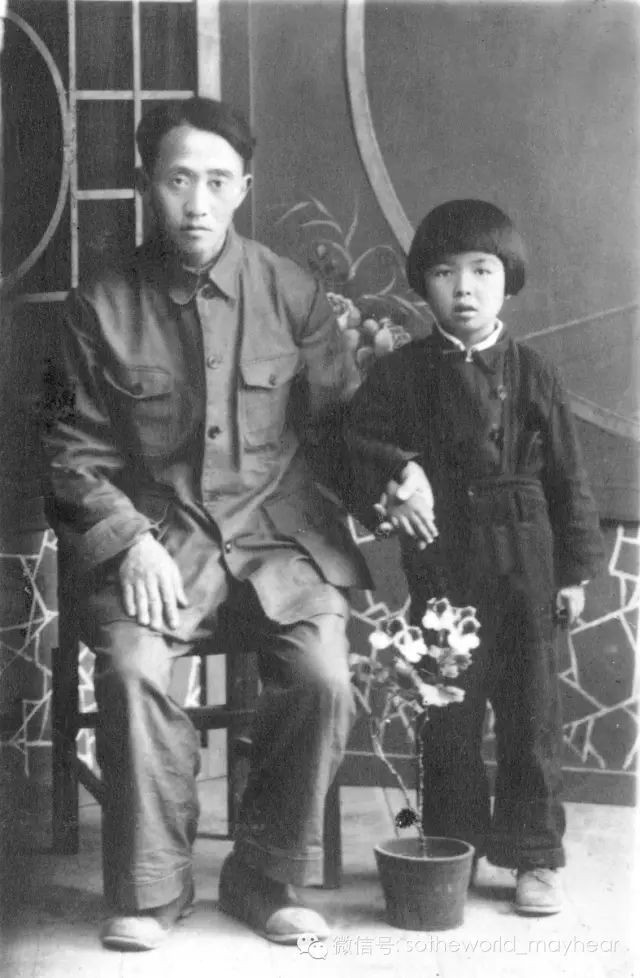

老红军杨顺清与陶斯亮

从父辈的革命目标是推翻旧制度,建立新社会,到陶斯亮的慈善事业则是在新社会中填补制度缝隙,让弱势群体真正享有发展的机会。让每个被遗忘的角落,都能感受到“活着是为了别人的幸福”这一朴素而崇高的信念。

这种两代人一脉相承的不同使命担当,表明革命理想并未因时代变迁而消解,而是以新的形式传承与延续。

从医者仁心到公益践行

1965年,陶斯亮从解放军第二军医大学毕业,开始了她20年的从医生涯。在解放军第七医院、空军总医院工作的经历,让她深刻理解了普通民众的疾苦。她说:“在医院,我接触的是形形色色的普通百姓,了解真实的民间百态。见过太多因病致贫的绝望面孔。医生能治愈身体,但谁来疗愈生活的创伤?”

陶斯亮(左二)与空军总医院的同事们

她的这个思考,最终引领她在知天命之年毅然转型,实现了人生重大转折。 1991年,50岁的陶斯亮离开公务员岗位,转入公益领域,先后担任中国市长协会副会长兼秘书长,中国医学基金会副会长、会长。对此她解释说:“温情的人不适合从政”,而公益事业更符合她医者仁心的本性。

陶斯亮的公益理念并非简单的施舍,而是“政府暂时顾不到的,慈善先做起来”。2016年,75岁的陶斯亮再次出发,创立北京爱尔公益基金会并担任创会会长。该基金会以“倡导慈善、扶贫济困、助残助学”为宗旨,业务涵盖助残、助学、大健康及应急救援等领域。在她的带领下,基金会成立仅3年就被民政部门评为5A级公益组织。

陶斯亮曾这样评价自己的公益之路:“我既没有钱,也没有权,就是怀着一颗做公益的心,量力而行,做一些拾遗补缺的事情,没想到回头一看,聚沙成塔,居然也干了这么多的事情。”这种谦逊务实的态度,正是她最本真最朴实的体现。

34年来,陶斯亮发起了多个具有深远影响的公益项目,始终坚持“公益就是要做最难的事”的理念。她关注的往往是那些耗资大、社会关注度小的边缘群体,用实际行动填补社会救助的空白。

她的选择也体现了某种“反叛”——不囿于“红二代”的光环,不贪恋体制内的保障,而是以独立姿态践行自己的信仰。正如她在自传《热血难凉》中所写:“我不会一个劲地诅咒黑暗,也不会廉价地歌颂光明。我展现的,就是我眼中看到的一块块黑白格子布。” 这何尝不是孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”的现代诠释。

改变千万人命运的“智力工程”。1991年,陶斯亮接触到的第一个公益项目是救助碘缺乏症患者的“智力工程”。当时中国有7.2亿人生活在缺碘地区,导致700万地方甲状腺肿患者和539万10岁以下智障儿童。这个被社会忽视的庞大群体,深深触动了陶斯亮的医者仁心。

1999年,陶斯亮在临夏漠泥沟开展“智力工程”

“一生只需要一小勺碘。可就是缺乏这么一点点微量元素,后果却这么严重”,陶斯亮深感痛心。她通过中国医学基金会推动碘盐普及,最终促使国家于1993年召开“中国2000年消除碘缺乏病动员大会”,国务院颁布《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》,从根本上解决了这一问题。

“世界从此欢声笑语”助听项目。2012年起,陶斯亮与美国斯达克听力基金会,合作开展“世界从此欢声笑语”中国项目,为贫困听障人士捐赠助听器。截至2019年,该项目累计捐赠助听器81367台,帮助4万余人重回有声世界。一位受助儿童的家长含泪说:“孩子第一次叫我‘妈妈’时,我觉得整个世界都亮了。”这样的时刻,让陶斯亮感到所有付出都值得。她曾说:“能抢救一个孩子是一个孩子”,这种对生命的尊重,贯穿她的所有公益项目。

陶斯亮参加公益活动

持续24年的东乡扶贫助学。陶斯亮对甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县11所小学的资助已持续24年。从最初兴建教室到现在培训心理老师,83岁高龄的她仍坚持每年亲自前往考察。她说:“我想看看孩子们真实的学习环境,了解他们最需要什么。”这种亲力亲为的作风,体现了她对公益事业的真诚投入。

专啃硬骨头的“爱尔向日葵计划——脑瘫儿童救助工程”。该项目汇聚脑瘫领域最权威的专家团队,创立“手术+康复” 救助模式,搭建行政部门、专家、医疗机构、康复机构、培训机构等多资源平台,针对定点地区低收入困难家庭3至12岁脑瘫患儿实施医疗救助。

关注孤独症群体的“爱尔启明星工程”。近年来,陶斯亮将目光投向了孤独症群体。中国0到14岁孤独症患者达200余万,每年新增超过16万。“谁家里有一个孤独症儿童,这个家庭就暗无天日了。” 亲眼目睹诸多孤独症家庭的挣扎后,陶斯亮深感这一群体面临的生存挑战之严峻,于2019 年发起 “启明星工程”,聚焦孤独症群体从儿童到成年的全生命周期需求,提供康复干预、社会融入、家庭支持等系统性帮助。为提升孤独症家庭居家干预专业性,该项目于2022 年引入基于循证医学理念的 WHO-CST(世界卫生组织照管者技能培训项目),通过标准化培训体系加速培养专业康复人才,为孤独症家庭提供科学、可及的干预指导,助力他们走出困境。

陶斯亮参加公益活动

正如泰戈尔所言:“爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。”陶斯亮用半生的时光,酿出了这杯醇厚香甜的生命之酒。

慈善是一种优雅的生活方式

陶斯亮作为中国慈善事业的先驱者之一,提出“慈善是一种优雅的生活方式”,不仅是物质帮助,更是一种精神追求,体现高尚的价值观。她强调慈善应当“低调不张扬,不求关注”,因为它融入日常与长期坚持,又能“多结善果,达济天下”。慈善的“优雅”在于拾遗补缺,推动社会进步。陶斯亮的慈善模式是“小而美”,即专注于政府尚未完全覆盖的领域,当政府尚未关注某些社会问题时,慈善机构可先行探索解决方案,最后“自我终结”。她曾说:“每当我们一项慈善活动的终止,就意味着国家的一个进步。” 这种理念体现了慈善的社会价值——不是长期依赖慈善,而是推动制度完善。

陶斯亮的“慈善是一种优雅的生活方式”,不仅体现了她个人的公益理念,反映对慈善本质的深刻理解,也是一种个人信念,更是一种社会倡导。她通过长期的公益实践,展现慈善的高尚性、持续性、专业性和社会影响力。这种“优雅”不仅体现在外在的尊重与仪式感,更在于内在的纯粹与使命感,使慈善成为个人与社会共同进步的生活方式,深刻地影响了中国公益行业的发展。

正如她所言:“慈善是利他的、美好的、脱俗的、多姿多彩的,能给人带来精神享受的一种生活方式。” 这种哲学不仅关乎慈善,更关乎让我们如何理解生命的意义。

“活下来就是为了别人的幸福”——杨顺清老红军的这句话,成为陶斯亮一生的座右铭。她将革命家庭的红色基因转化为对弱势群体的关爱,将医者仁心扩展为社会大爱,用实际行动证明:慈善不是施舍,而是公民的责任;公益不是口号,而是生活方式。

陶斯亮参加公益活动

透明与专业:公益的生命线。陶斯亮特别重视公益组织的透明度和专业性。她要求基金会的每一分钱都要用得明明白白,财务负责人程瑞珍经常加班梳理账目。这种严谨态度,使得爱尔公益基金会在社会赢得了良好的口碑。

公民责任:人人可公益。陶斯亮倡导"公民思维"的公益理念,认为慈善不应是富人的专利,而是每个公民的社会责任和生活方式。她说:“中国有将近14亿人,如果每个人都能捐10元钱用于慈善,那就是一笔巨款!”这种理念打破了人们对慈善的传统认知,让公益变得更加平民化、日常化。

量力而行,拾遗补缺。陶斯亮对自己的定位非常清晰:“政府暂时顾不到的,慈善先做起来”。她不做重复建设,而是寻找社会救助的空白点,发挥民间组织的灵活性和创新性。当政府出台相关政策解决问题时,她会悄然退出,转向下一个需要帮助的领域。

荣誉与影响:公益路上的丰碑。陶斯亮的公益贡献得到了社会广泛认可:2015年第九届“中华慈善奖”提名奖。《中国新闻周刊》“影响中国”2018年度公益人物。入选2019年“中国慈善公益品牌70年70人”。《中国慈善家》2020年度人物。然而,陶斯亮对自己的评价却很谦虚:“60分吧,刚及格。我觉得跟大慈善家比,我的作用还是太小了。”这种谦逊背后,是她对公益事业永无止境的追求。光阴流转,岁月虽已为她的鬓角染上霜色,她不再年轻。然而,她依旧奔波着。有人曾当面质疑过她:“您如此奔波劳碌,究竟所图为何?”她只是安静地笑笑,声音却异常清晰:“为的是病患的眉头舒展些,为的是他们的心里亮堂些。”此时,她缓缓抚平胸前衣服的褶皱,宛如化解漫长岁月中所有的坎坷与疲惫。那衣服上虽无勋章点缀,却仿佛自带光芒——那是从无数人舒展的眉头、亮堂的心底反射的光芒。

当人们好奇于她为何能“放下”如此之多时,一位曾受她恩泽的老农却道出了朴素的真谛:“姑娘,你哪里是‘放下’?你原本就和我们是一样的人啊!”这话语,如一声惊雷,又似一道暖流。原来她并非自上而下地“施舍”什么,她只是穿过身份与出身的迷雾,最终回归了那个最本真的自己。她丢下的并非珍宝,而是身外浮名虚饰的包袱;她寻得的亦非虚誉,乃是灵魂归属的故园。

陶斯亮30余年的步履,是一段漫长的灵魂归途——她终于寻得了自己,也寻回了人间本色。这条路上没有所谓施与受,只有生命对生命的照见与成全。她所成就的,是让无数病痛中的灵魂在人间烟火里,寻找到自己存在的尊严与暖意。

原来,所谓公益,不过是灵魂挣脱了重负,终于轻盈地落在了大地罢了。

不灭的初心,永恒的公益

从医者到公益人;从“红二代”到“草根慈善家”;从“一封终于发出的信”彰显的政治勇气、责任担当、坚韧意志和精神启蒙,到把公益慈善作为余生的不懈追求,现已84岁的陶斯亮,把自己活成了一盏灯。她的这种光芒,既是苦难淬炼出的信仰星火,也是岁月沉淀出的生命之润。如今,她用自己的方式,仍活跃在公益一线。父母留给她最珍贵的遗产——陶铸“如烟往事俱忘却,心底无私天地宽”的坦荡,曾志“开怀天下事,不言身与家”的赤忱,已化作她血脉中奔涌的热流,诠释着矢志不渝与大爱无疆的情怀。

这位自喻为“年久失修却高速运转的汽车”的老人,以松树般的坚韧在公益长路上且行且歌。当被问及图什么时,她眼底漾起澄澈笑意:“做公益,我乐在其中。” 那笑容里,映照着五万听障者重闻的鸟鸣,七百脑瘫患儿奔跑的身影,东乡学子琅琅的书声。

她当初离开公务员岗位、投身慈善事业的深层原因和思想内涵,人们可以从她的家庭背景、个人经历、社会责任感以及对公益的独特理解等多个维度来剖析。她曾坦言:“我父母革命的初衷,是为了让广大贫困百姓过上幸福生活,而选择直面社会最底层的苦难,治病救人,这是我的责任。” 她放弃铁饭碗,并非一时冲动,而是对生命意义的深刻叩问,根植于革命家庭的信仰传承、医者仁心的职业底色,以及对弱势群体天然的悲悯与担当。

当公益成为时尚口号,陶斯亮用一生诠释了慈善的贵族精神——那不是聚光灯下的慷慨陈词,而是俯身倾听病弱呼吸时的谦卑,是甘为苦难者架桥铺路的沉默担当。正如她父亲陶铸在《松树的风格》中写道:“要求于人的甚少,给予人的甚多。”

陶斯亮的故事告诉我们,“不忘初心”不是停留在口号上,而是体现在实实在在的行动中;革命精神不是尘封的历史,而是可以通过公益事业代代相传的鲜活力量。真正的高贵,不在于身份与地位

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31387096